HPの表紙へ

HPの表紙へ

.

代表取締役 ご挨拶

森松義喬より

◆ 2025年(令和七年)

国際マイクロ写真工業社は 創業63年 となります

各お客様 (日本有数の最優良顧客様等をサポート)

各材料屋様 創業以来の各従業員様 それらのご家族

の皆様、国際マイクロを知る皆様、知人の皆様 等

誠にありがとうございます

◆ 日本一・世界一 の 「情報媒体 変換業者」

①~⑪ のとおり

① 国家プロジェクトを一社で納品

2011年 国立国会図書館 大量電子化(所蔵資料)を

たった 一社 で行える実力有る「世界唯一の会社」と成る。

(アプリソフト等は首都圏ソフトウェア協同組合と組み)

(ソフト専用実施権は国際マイクロ写真工業社が有する)

② 入札 TOP の 総合評価点

2009年以降 中央官公庁様 入札のおり、

「情報デジタル入出力業者 として」デジタル化機種メーカー関連等を含めた大企業を含め 国内外で、最高の「ご評価」を戴く様になる。

③ 御.用.達

1985年(義喬の入社時)には、宮内庁書陵部様「ご所有の古文書」のマイクロ写真化を「継続して3年以上」ご用命戴く 御.用.達 の技術力等を持つ会社であった。

宮内庁書陵部様から40年以上 「貴重な古文書の媒体変換、各フィルム化・デジタル化等」 の「ご用命」を受け賜っている会社は、当社を含む2社のみ。

④ 位置

【ファイリング・情報媒体変換】 の仕事に(偶然か必然か)

より適した東京都新宿区箪笥町(タンス町)4-3の現場

【標高 22m以上】 14.5m神楽坂上交差点 更に高台

【洪水ハザードマップ】 白色の部分・極力問題少なし

都営 大江戸線 牛込神楽坂駅 A2出口近く

地図上の 箪笥町の(笥)の右上(公)の左下

【塩害マップ】 白色の部分・極力問題少なし

地図上の 新宿区の区の当り(東京電力HP)

【地盤】 液状化の可能性が低い (●の位置)

⑤ 堅牢な建物 + 設備

・1982年 創業者 森松幹雄は、創業20年と並行して

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 A2出口近辺の

東京都新宿区箪笥町4-3 (現オペレーションセンター)

モリマツビルを竣工。

耐震用 非常に頑強な鉄骨の梁(2F 階段で確認可能)

現像・定着液 廃液タンク500ℓ×2 駐車場下に設備 等。

・5基の耐火金庫・クリーンルーム・入退室の管理・

移動車のセキュリティ・全社セコムセキュリティー等

プロ中のプロの「情報加工業者」として 人為と設備の安全面を益々考慮して増設を続ける。

⑥ 第三者様のご評価

・第三者認証 の充実

ISO 9001 (品質管理) 2001年8/29~

プライバシーマーク (個人情報保護法)2004年8/26~

ISMS/BS7799 2004年12/22~

ISO 27001 に移行 (情報セキュリティ管理)

ISO 14001 (環境管理) 2008年10/14~ 等

【QC活動等 創業時より開始】

・第三者様の ご評価の一部

・「出る杭」: 2/2ページ13行目~の対応は中止。

(出る杭 の文面のとおり)

「社会貢献」 から大きく外れた、私利私欲にかられた? ヤッカミ?(偽メール・既読無視 等)等を含んだ人への対策は、会社の信頼喪失に大きく関わらない限り 時間が勿体無いので基本的に中止。

⑦ コンプライアンスの強化

「人為の安全」を更に重視: 短期アルバイト含めて強化。

⑧ 徹底主義

・創業以来 徹底主義 他社との違い:参考文献等の通り。

・「日本国中の古文書」は20億点とも言われ、とても多く

がホッタラカシの状態。そのデジカメ化 実行を準備。

日本が平和である今、文字通り温故知新を推進。

上記の実行の為

47都道府県の単位で、各地域の「潜在的労働力」

(老齢者・専業主婦・身障者・ニート 等)

が各地域の古文書のデジカメ撮影等が出来るように、

全国各県の同業者が中心となり進めてゆけるように、

日本政府へ御提案中。

日本政府へ新規予算の申請を進め、プロ中のプロの

撮影の技術公開 Ⅾ●何故? 国際マイクロ:を用意。

・17項目中 11項目のSDGsに対応。

⑨ 儲け過ぎ無い 損し無い

国際マイクロ 品質方針 ② の通り、適性な価格で 社会貢献・商いをより継続する事が方針。

⑩ アナログとデジタルの協演

1980年代後半より義喬は 「デジタル化・アナログ化」

(マイクロフィルム化等)、その長短を より把握して公開。

世界中の情報管理システム等を研究し、業界内外・お客様

等に それらの情報共有を急ぐ。

⑪ 優良顧客様

お陰様で 「記録の媒体変換 業務」 において

「顧客ニーズ」に対応、シーズを言動し業績を重ねる。

森松幹雄 森松義喬 真面目に精進する従業員等と

共に60年以上にわたり実績を作って参りました。

今後も更に

森松義喬 大貴 千喜 全従業員で 経営理念・方針等を目指し、

「自利のみ」で無く働く人と、「顧客ニーズ」 により誠実に対応

する会社に、より「社会貢献」できる組織へ。

そして、京セラの稲盛和夫様は言われるように

「魂を磨く」、そのような会社の 「より継続」 を目標。

◆ 【 国際マイクロ 全従業員へ 】

国際マイクロ全従業員が 社会貢献した分だけ 賞与を

役員の5倍も10倍も出せる より公平な会社を実現します

「人生」 は一度 しか無い アメリカンドリーム ならぬ

ジャパニーズドリーム

サラリーマンでも大きな夢を実現可能なすごい会社、

「年功序列のみでは無い」

「より良く社会貢献する人」の「より良い生活の充実」

を 大貴 千喜 協力者共々 実現して参ります

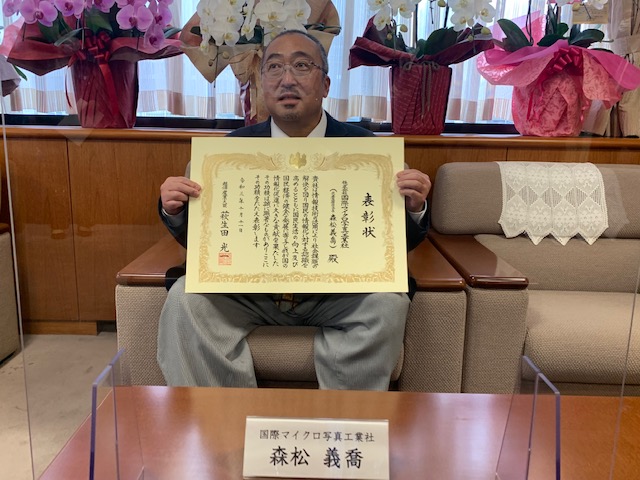

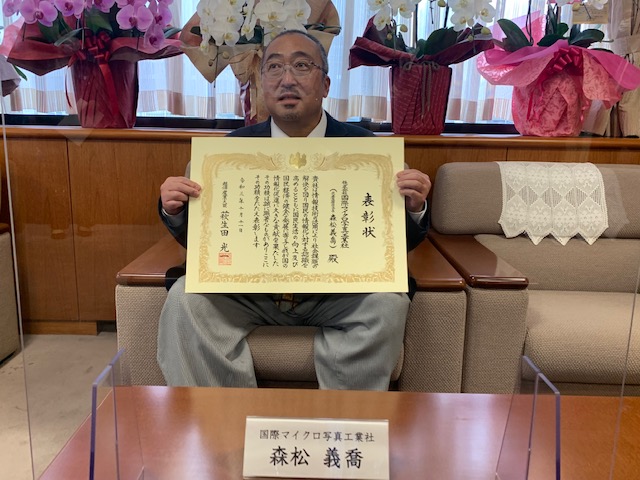

◆ 経済産業省大臣様 【情報化促進貢献 個人等 表彰】

2021年10月11日授与 (本年 企業5者のみ表彰)

代表取締役 森松義喬:

2020年4月20日 森松義喬は

(当時57歳) 脳溢血となり 約2ヵ月間 群馬県で入院。

救急車で運ばれた入院当時 数日間の記憶が曖昧な状態。

発病先日 新宿区神楽坂の白銀公園 朝のラジオ体操等で

毎回来る人達等の咳(コロナ禍故)が大変気になる。

(先月 志村けんさんがコロナでご他界し緊張感が高まる)

国際マイクロが閑散期となる4月途中から群馬県にて仕事

散歩 ゴールデンウィーク明け会社に戻る予定中の脳溢血。

国際マイクロの当時 総務部長の実妹久惠と「2名代表」に

変更。義喬の想像以上の健康回復力 等、故に

2023年1月 義喬の 「1名代表」 に戻す。

国際マイクロ写真工業社 創業者 森松幹雄の息子

森松義喬(62歳) 代表取締役 (健康を回復中)は

【社会的存在価値の在る会社】

【より社会貢献した人(他社も含め)が報われる会社】

【全従業員の物心両面の幸福を追求する会社】

かねてからの通り、その実現の為により健全化。

◆ 創業者 森松幹雄の孫 大貴(ダイキ) 千喜(カズキ)

共々 宜しくお願い申しあげます。

大貴(明治大学 理工学部 卒) 千喜(東京大学 工学部)

双方20歳台。 大貴は大学院にて大学生に物理学を教える

側の事もあった。 千喜は東大アメフト部(一部リーグ)で

「アメリカンフットボール 大学日本一」も目指した。

ゆくゆく双方とも 祖父森松幹雄の起こした

国際マイクロ写真工業社につとめて「社会貢献」、と

2023年正月 正式に決める。

「跡継ぎ不在」等 廃業の会社が非常に多い中 有難い事。

森松幹雄がそう実行したとおり、

「親戚」と言えども国際マイクロ全従業員と同じ土俵。

2名とも

・情報処理士等(MBA・中小企業診断士含)も目指し、

AI(人工知能)の先駆者等とも面識のあるご縁を

ゆくゆく活かしながらも、

「国際貢献・社会貢献して行く所存」 との事、

宜しくお願い致します。

● 過去情報 ・ 過去日報等は

森松義喬 個人は

● 日韓談話室 事務局長:

をボランティアで担当。(父幹雄のご縁の延長線上)

政財界等20年以上の人脈も 偶然か必然か出来上がる。

【日韓談話室のHP(ホームページ)の作成を

2015年 日韓談話室の中心にいらっしゃる

崔書勉 先生 と 橋本明 様 にご指示される】

● 大学応援団を全う:

応援団の若手OBで HP作成責任者を森松義喬が担当、

2021年に 【目的】 を追加。

国内大学OBで民間企業の 経営者数が日本一 の日本大学。

「日大社長会」 に2021年10月から参加。

● 国際マイクロ写真工業社 全従業員:

には森松義喬が22歳入社以来 「応援団の厳しいやり方」

を導入した事は一切無く、表記の経営理念等で運営。

そして経営陣は下記事柄も理解する事がより好ましい。

記

「私利私欲」

を最優先する事は「生物」として当り前。

しかし「自分達の幸せ」の「達」の「幅」を自分も含めて広げてゆく事が人間を纏める立場として必要不可欠と思える。

「お金には色がある」

「正直に勝るもの無し」「人生意気に感ず」等 を明言していた創業社長 森松幹雄。

その理解を深め 実現を目指す現代表の森松義喬。

良い意味で「社会貢献してナンボ」の世の中と成るよう 益々言動して行かなければならない。

・大学生時代 に「利他」の基本が出来る

・20歳台~ 松下幸之助先生 ピーター・ドラッカー先生等

・40歳台~ 稲盛和夫先生 を「師」と仰いで実践を試みる

次世代も 「利他の心」 を少しでも理解・言動できる人物の登場が必要、と考えております。

★ 創業者 脳梗塞により退陣:

1987年11月

国際マイクロ写真工業社 創業者 森松幹雄は

57歳で脳梗塞により退陣 、2001年1月 70歳で他界。

(1930年昭和5年生れ : 1962年 国際マイクロ創業)

★ 森松義喬は25歳で経営

1987年11月

急遽 息子 森松義喬が25歳で社長代行、1995年に社長。

25歳から 多くの経営者の集まり等でお会いできる数百人に及ぶ先輩経営者方 ・紹介される本 等により 企業理念の明文化・各コンプライアンス・第三者認証等 を早々に学び、様々に「実践」。

「青年経営者の団体」 3つの設立に深く関わり、30歳台後半頃から当社外でも「経営指導」する立場。

★ デジタル化に早々に特化:

1995年頃~ 「デジタル化」 にうまく対応出来ない等

同業社の多くが次々に倒産。

・森松義喬は大学卒業後1980年台後半より(勤務後)

大原学園等でデジタル化の基礎等を学ぶ。

パソコン通信(まいと~く)を導入・公開内容の準備。

・25歳経営者故に 非常に多くの経営者勉強会に参加。

嶋崎幸太郎社長 (株)マイクロサービスセンター

手塚憲三社長 (株)手塚マイクロ写真商会

ご両名に後押しをして戴き「中小企業家同友会」に入会。

1995年東京都文京区民センターにて中小企業家同友会

のワイヤード斉藤義弘様のご講演内容を切っ掛けに

国際マイクロ ホームページを開設。(2度アドレス変更)

htmlで義喬が作成 (後日ホームページビルダー)

(1998年7/18に表紙カウントを開始)

(自分達からのアクセス数はカウント無しに設定)

・日本国内中 (お客様他業界内外)に 「デジタル化」

の対応を 早める。(2021年経済産業大臣様から表彰)

それら情報の一部は新聞・雑誌・当社HP等に掲載。

★ アナログ と デジタル:

1985年時 森松義喬入社時には アナログのみの会社、

【約 1億円】の年間売上げ。

森松義喬は最新のマイクロフィルム化情報と同時に

デジタル処理等を学び、 会社内外に推進。

飛込営業 ・新技術開発 ・特許等 ・HP作成等により、

【約 7億円】 年間売上げとなる。

現在 年商3~4億円(売上UPのみ を望んではおりません)

「超一流のお客様」に恥じぬ様絶えず「社会貢献できる人」

に、私も含めて従業員の一人一人が成長を絶対に止めずに益々精進して行かなければなりません。

★ 新しい試み:

Cランク企業(全国の撮影会社はCランク以下ばかり)の中、

2010年以降 官公需適格組合により Aランクの仕事も入札が可能(特例)と成る。

それら Aランク企業(年商100億円以上)のなか、

国会図書館資料 NDL大量電子化 約7億円の落札。

日本国始めての所蔵資料の大量電子化。故 仕事中作成の

・MicrosoftAccess等対応アプリケーションソフトの所有

【近未来 日本中の古文書デジタル化時 無償配布 用意】

【古文書撮影デジタル化 ノウハウの有る世界唯一の会社】

・無償配布ソフト ・クラウドファンディング戦略 ・古文書文字のOCR変換 ・様々な組織と組んだ開発 ・デジタル アナログ双方の長所を活かした手法等

「社会貢献・開発費増大・利益を従業員に還元」 等を進行。

★ 営業部は

2010年頃から「飛込営業」をせずに

デリバリー営業 ・ 御用聞き営業。

「従来のお客様 ・そのご紹介 ・HP等によるお客様」

のみで2010年頃より対応。

今 在るお客様のご要望(高いご要望も含め)に しっかりと対応して参りたいと思っております。

★ 近未来:

創業以来の「ベンチャー精神」を忘れず、

「老,舗 かつ ベンチャー」 として「社会貢献できる組織」を維持・促進して参ります。

AI (人工知能)の

発展による 「古文書の現代語化」 が更に可能に成る。

(当社の情報公開による地方創生で更に可能に)

本年以降も 日本中の古文書のデジカメ撮影を

日本政府 新規予算化 申請の為の「挑戦」を継続。

「本気で実行出来る方」と組みたい、と考えます。

◆ それぞれの道:

(義喬が断らずに通ってきた)

より正直・利他・技術革新・迅速丁寧・視野 の 拡大等は

▼▼▼ 下記 ▼▼▼ のとおり

「社会への貢献」 「会社の経営」 等にも大変 役立っております。

「止まったら死んでしまうマグロ」 のような性分です。

(昭和37年10月に生誕した時から)

FBは こちら

様々な分野で 森松義喬とご縁があり、関わっている方々に 心より感謝、厚く御礼申しあげます。

▼▼▼ 下記 ▼▼▼

●老,舗 かつ ベンチャー

●業務内容 (情報の保存と活用)

●景気動向 (現状と抱負)

●方向性

1951年 (昭和26年) より

当社創業者:森松幹雄(昭和5年生れ)は、日本国におけるマイクロフィルム導入期・先駆けとして「紙情報のマイクロ写真化」の研鑚と啓蒙に携わる。(働きながらも日本大学卒業)

1962年 昭和37年 国際マイクロ写真工業社 創業。

現在 創業60年以上の「老,舗」 の立場となりましたが、変革し続ける情報化社会において「世の中の要求」に可能な限りお応えしながら B to C のビジネスモデルを基本としつつ、下記情報の媒体変換サービス等を実行しております。

● 紙 情報

● マイクロフィルム・フィルム等 情報

● デジタル 情報

様々な情報媒体

その各媒体において短所を補い 長所を活かし合う仕組み、複数の デジタル媒体 と アナログ媒体による仕組み造り、という商いの形態(日本ではまだ珍しい)です。

また

"国際" 的な貢献

ができる会社を創業当初からの目標としており、中小企業ながらも自立したスタンス(特定メーカーのみ・大企業等に大きく左右されない)を守り続けています。

「より安心・より確実な情報管理」を目指し、情報管理 ・ 媒体変換業者として社会のニーズに適格に応えられるよう開発を怠ることなく進めております。

そしてここ十数年は「売上げUP」のみに左右される事無く、会社の運営(サービスの提供)を実行しております。

1995年より

デジタルシステム部(現在は生産部に統合)資材卸販売部を新設。

お客様のご要望にお応えするための体制を築き、デジタル入力・情報媒体変換・資材の提供・システム構築、と業務内容をニーズにお応えしつつご提供できるように極力対応しております。

創業(1962年)からの基本

に 重要文献・歴史資料等をマイクロフィルム化して後世に引き継ぐ、という 熱き想いがあります。

また、ご要望にお応えしている間に、各企業の記録資料・記録簿台帳・図面の記録管理など、ファイリング全般にも対応できるようになり、情報の安全保存からその情報の画像加工とWEB参照までの仕組み造りまで、貴重な情報の

保存 と 活用 とその

入口 から 出口 まで

のサービスを 一貫してサポート できるという、国内において比類無き組織として実績を重ねております。

ベンチャー魂の継続

創業昭和37年、マイクロフィルム撮影とそのプリント業務に始まり、現在は情報入力・情報媒体変換業者の老.舗 となります。

創業当初のベンチャー精神をしっかりと引き継ぎながら「社会的存在価値の創造」、その実現を続けており、今後も ベンチャー 魂をもつ企業として歩んで参ります。

創業60周年 (2022年)

そして現時点も、「経営理念」「私たちの3つの方針」等を念頭に、蓄積された専門業者としての技術力を維持・促進します。 「社会に役立つ、喜ばれるサービスを提供し続ける」、「技術を探究」し「費用耐効果の高いサービス」を開発して提供する事も行動基準としてしております。

●情報媒体変換

・各フィルム情報のデジタル変換サービス

(デジタルカメラ撮影 ・ デジタルスキャニング)

・紙情報のマイクロフィルム化・フィルム化

・紙情報とフィルム情報のデジタル化、と保存・活用

・情報媒体の変換サービス(紙への出力含む)

・データベース・パンチ入力サービスと画像加工編集

(OCR変換含) サービス

・ファイリングソフト販売・ソフトカスタマイズサービス

・デジタル・アナログ情報の保存活用用の資材・機材の研究開発(卸し販売・NET販売)

近年は、

【デジタルデータ (TIFF画像) の マイクロフィルム化】

デジタルデータを

35mm マイクロフィルムに レーザー光線で書き込む

サービスを日本国内初の実施。

2000年前半より 欧米で新たに注目をあびつつある「デジタルデータのアナログ管理」。

国内初 マイクロラボとしてドイツ製ポリコム機器を当社にて始動 (35mmMF)徐々に好評となる。

16mmマイクロフィルムに LEDで書き込む

上記機器が kodak やFujifilm から販売される。

・最新ファイリングソフトの構築 ・ データ管理と配信のより簡便なシステムの構築。

・より安心なフィルム等 保存環境の構築。

・「良かろう 高かろう」・「悪かろう 安かろう」・

「そこそこ良かろう そこそこ安かろう」 等にも対応。

益々 お客様のご要望に合わせた入出力サービス(機械の改良・製造)を展開して参ります。

創業以来から続く 技術開発主導型経営

MOT(Management of Technology)を継続し、充実させて参ります。

●現状

これからの産業:

として、世界中の 「情報 ・ 記録の媒体変換」のニーズは無尽蔵に追加発生してゆきます。

調査:

「アナログ情報のデジタル化」と「デジタル情報のアナログ化」、「双方のニーズに対応」(記録保存用品の卸販売を含む)できることが「当社の最大の特徴」であり、それらの調査を行い、HP(参考文献)から参照できるように作成。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

技術開発:

当社も含め国内の各企業は、「特許」「実用新案」「アイディア」など 工夫を凝らしながら「社会へのお役立ち競争」で 国外の企業に負けないための技術開発競争力を培っている。 国際マイクロにおいても「国益を挙げつつの世界貢献へ」 と繋げてゆく事を絶えず確認し合わなければなりません。

産官学民 共同開発:

等の技術開発を更に上手く展開し、「技術立国 日本」としての役割を徹底して充実するよう対応してゆかなければなりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●抱負

初志より「情報」の「保存と活用」の実現を基とします。 災害による情報管理の難しさが露わとされているなか「天災と人災」の事前対策、それらを技術的に実現する事、徹してサポートしてゆく事が、当社の抱負に追加されます。

・天災と人災

を予測して「如何に情報 の保存と活用」を準備しておくか? その知識と知恵・技術をより正しく重ねて益々発揮しなければならない。

・覚悟と準備

・いつ

・どこで

・どんな事(人災・天災)に遭遇するか?は

誰も事前に正確に把握することはタイムマシーンができあがる等がなければ出来ません。

そして今 過去の記録 (統計学=情報)こそが、未来をより正確に予測することが出来る人間(他の動物に無い)ならではの「貴重この上ない道具」となります。

・温故知新

とは未来を築く時に混迷した時の最善の方法であろう。

過去の記録(古文書等)と その統計に基づいた思考手法こそが、究めて合理的。

将来への「情報の管理」の手法をなるべく正確に把握するために、まずは、記録を顧みて今後の「覚悟」と「そのための準備」を対応せねばなりません。

「もし過去の記録」が消滅したら 、、

「過去の情報」以外の何を指標に未来の予測・構築が、できるのか?

そして、今後 日本において

第二次世界大戦後 長く続く「平和の維持」「記録の維持」が、永久に可能でしょうか?

1000年の戦争の記録 (You Tube)

将来のことは誰も解りません。

しかし記録・歴史こそが「将来の人々」にとても多くを語ってくれます。

● 天災(震災)

● 人災(紛争)(経年劣化含む)

は、個人や地域、予算等の都合を待ってはくれません。

かといって 有志がボランティアで動ける分量等ではなく

国策 として動かさねばならない最重要な課題です。

これらの「現実を確認」し、社会的存在価値ある技術集団として地道に、確実に、実行してゆく事を「信条」とし、「商い」とし、未来に亘り「記録の保存と活用」を 日本や世界に潤滑させるように、言動して参ります。

代表取締役 ご挨拶

森松義喬より

◆ 2025年(令和七年)

国際マイクロ写真工業社は 創業63年 となります

各お客様 (日本有数の最優良顧客様等をサポート)

各材料屋様 創業以来の各従業員様 それらのご家族

の皆様、国際マイクロを知る皆様、知人の皆様 等

誠にありがとうございます

◆ 日本一・世界一 の 「情報媒体 変換業者」

①~⑪ のとおり

① 国家プロジェクトを一社で納品

2011年 国立国会図書館 大量電子化(所蔵資料)を

たった 一社 で行える実力有る「世界唯一の会社」と成る。

(アプリソフト等は首都圏ソフトウェア協同組合と組み)

(ソフト専用実施権は国際マイクロ写真工業社が有する)

② 入札 TOP の 総合評価点

2009年以降 中央官公庁様 入札のおり、

「情報デジタル入出力業者 として」デジタル化機種メーカー関連等を含めた大企業を含め 国内外で、最高の「ご評価」を戴く様になる。

③ 御.用.達

1985年(義喬の入社時)には、宮内庁書陵部様「ご所有の古文書」のマイクロ写真化を「継続して3年以上」ご用命戴く 御.用.達 の技術力等を持つ会社であった。

宮内庁書陵部様から40年以上 「貴重な古文書の媒体変換、各フィルム化・デジタル化等」 の「ご用命」を受け賜っている会社は、当社を含む2社のみ。

④ 位置

【ファイリング・情報媒体変換】 の仕事に(偶然か必然か)

より適した東京都新宿区箪笥町(タンス町)4-3の現場

【標高 22m以上】 14.5m神楽坂上交差点 更に高台

【洪水ハザードマップ】 白色の部分・極力問題少なし

都営 大江戸線 牛込神楽坂駅 A2出口近く

地図上の 箪笥町の(笥)の右上(公)の左下

【塩害マップ】 白色の部分・極力問題少なし

地図上の 新宿区の区の当り(東京電力HP)

【地盤】 液状化の可能性が低い (●の位置)

⑤ 堅牢な建物 + 設備

・1982年 創業者 森松幹雄は、創業20年と並行して

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 A2出口近辺の

東京都新宿区箪笥町4-3 (現オペレーションセンター)

モリマツビルを竣工。

耐震用 非常に頑強な鉄骨の梁(2F 階段で確認可能)

現像・定着液 廃液タンク500ℓ×2 駐車場下に設備 等。

・5基の耐火金庫・クリーンルーム・入退室の管理・

移動車のセキュリティ・全社セコムセキュリティー等

プロ中のプロの「情報加工業者」として 人為と設備の安全面を益々考慮して増設を続ける。

⑥ 第三者様のご評価

・第三者認証 の充実

ISO 9001 (品質管理) 2001年8/29~

プライバシーマーク (個人情報保護法)2004年8/26~

ISMS/BS7799 2004年12/22~

ISO 27001 に移行 (情報セキュリティ管理)

ISO 14001 (環境管理) 2008年10/14~ 等

【QC活動等 創業時より開始】

・第三者様の ご評価の一部

・「出る杭」: 2/2ページ13行目~の対応は中止。

(出る杭 の文面のとおり)

「社会貢献」 から大きく外れた、私利私欲にかられた? ヤッカミ?(偽メール・既読無視 等)等を含んだ人への対策は、会社の信頼喪失に大きく関わらない限り 時間が勿体無いので基本的に中止。

⑦ コンプライアンスの強化

「人為の安全」を更に重視: 短期アルバイト含めて強化。

⑧ 徹底主義

・創業以来 徹底主義 他社との違い:参考文献等の通り。

・「日本国中の古文書」は20億点とも言われ、とても多く

がホッタラカシの状態。そのデジカメ化 実行を準備。

日本が平和である今、文字通り温故知新を推進。

上記の実行の為

47都道府県の単位で、各地域の「潜在的労働力」

(老齢者・専業主婦・身障者・ニート 等)

が各地域の古文書のデジカメ撮影等が出来るように、

全国各県の同業者が中心となり進めてゆけるように、

日本政府へ御提案中。

日本政府へ新規予算の申請を進め、プロ中のプロの

撮影の技術公開 Ⅾ●何故? 国際マイクロ:を用意。

・17項目中 11項目のSDGsに対応。

⑨ 儲け過ぎ無い 損し無い

国際マイクロ 品質方針 ② の通り、適性な価格で 社会貢献・商いをより継続する事が方針。

⑩ アナログとデジタルの協演

1980年代後半より義喬は 「デジタル化・アナログ化」

(マイクロフィルム化等)、その長短を より把握して公開。

世界中の情報管理システム等を研究し、業界内外・お客様

等に それらの情報共有を急ぐ。

⑪ 優良顧客様

お陰様で 「記録の媒体変換 業務」 において

「顧客ニーズ」に対応、シーズを言動し業績を重ねる。

森松幹雄 森松義喬 真面目に精進する従業員等と

共に60年以上にわたり実績を作って参りました。

今後も更に

森松義喬 大貴 千喜 全従業員で 経営理念・方針等を目指し、

「自利のみ」で無く働く人と、「顧客ニーズ」 により誠実に対応

する会社に、より「社会貢献」できる組織へ。

そして、京セラの稲盛和夫様は言われるように

「魂を磨く」、そのような会社の 「より継続」 を目標。

◆ 【 国際マイクロ 全従業員へ 】

国際マイクロ全従業員が 社会貢献した分だけ 賞与を

役員の5倍も10倍も出せる より公平な会社を実現します

「人生」 は一度 しか無い アメリカンドリーム ならぬ

ジャパニーズドリーム

サラリーマンでも大きな夢を実現可能なすごい会社、

「年功序列のみでは無い」

「より良く社会貢献する人」の「より良い生活の充実」

を 大貴 千喜 協力者共々 実現して参ります

◆ 経済産業省大臣様 【情報化促進貢献 個人等 表彰】

2021年10月11日授与 (本年 企業5者のみ表彰)

代表取締役 森松義喬:

2020年4月20日 森松義喬は

(当時57歳) 脳溢血となり 約2ヵ月間 群馬県で入院。

救急車で運ばれた入院当時 数日間の記憶が曖昧な状態。

発病先日 新宿区神楽坂の白銀公園 朝のラジオ体操等で

毎回来る人達等の咳(コロナ禍故)が大変気になる。

(先月 志村けんさんがコロナでご他界し緊張感が高まる)

国際マイクロが閑散期となる4月途中から群馬県にて仕事

散歩 ゴールデンウィーク明け会社に戻る予定中の脳溢血。

国際マイクロの当時 総務部長の実妹久惠と「2名代表」に

変更。義喬の想像以上の健康回復力 等、故に

2023年1月 義喬の 「1名代表」 に戻す。

国際マイクロ写真工業社 創業者 森松幹雄の息子

森松義喬(62歳) 代表取締役 (健康を回復中)は

【社会的存在価値の在る会社】

【より社会貢献した人(他社も含め)が報われる会社】

【全従業員の物心両面の幸福を追求する会社】

かねてからの通り、その実現の為により健全化。

◆ 創業者 森松幹雄の孫 大貴(ダイキ) 千喜(カズキ)

共々 宜しくお願い申しあげます。

大貴(明治大学 理工学部 卒) 千喜(東京大学 工学部)

双方20歳台。 大貴は大学院にて大学生に物理学を教える

側の事もあった。 千喜は東大アメフト部(一部リーグ)で

「アメリカンフットボール 大学日本一」も目指した。

ゆくゆく双方とも 祖父森松幹雄の起こした

国際マイクロ写真工業社につとめて「社会貢献」、と

2023年正月 正式に決める。

「跡継ぎ不在」等 廃業の会社が非常に多い中 有難い事。

森松幹雄がそう実行したとおり、

「親戚」と言えども国際マイクロ全従業員と同じ土俵。

2名とも

・情報処理士等(MBA・中小企業診断士含)も目指し、

AI(人工知能)の先駆者等とも面識のあるご縁を

ゆくゆく活かしながらも、

「国際貢献・社会貢献して行く所存」 との事、

宜しくお願い致します。

● 過去情報 ・ 過去日報等は

森松義喬 個人は

● 日韓談話室 事務局長:

をボランティアで担当。(父幹雄のご縁の延長線上)

政財界等20年以上の人脈も 偶然か必然か出来上がる。

【日韓談話室のHP(ホームページ)の作成を

2015年 日韓談話室の中心にいらっしゃる

崔書勉 先生 と 橋本明 様 にご指示される】

● 大学応援団を全う:

応援団の若手OBで HP作成責任者を森松義喬が担当、

2021年に 【目的】 を追加。

国内大学OBで民間企業の 経営者数が日本一 の日本大学。

「日大社長会」 に2021年10月から参加。

● 国際マイクロ写真工業社 全従業員:

には森松義喬が22歳入社以来 「応援団の厳しいやり方」

を導入した事は一切無く、表記の経営理念等で運営。

そして経営陣は下記事柄も理解する事がより好ましい。

記

「私利私欲」

を最優先する事は「生物」として当り前。

しかし「自分達の幸せ」の「達」の「幅」を自分も含めて広げてゆく事が人間を纏める立場として必要不可欠と思える。

「お金には色がある」

「正直に勝るもの無し」「人生意気に感ず」等 を明言していた創業社長 森松幹雄。

その理解を深め 実現を目指す現代表の森松義喬。

良い意味で「社会貢献してナンボ」の世の中と成るよう 益々言動して行かなければならない。

・大学生時代 に「利他」の基本が出来る

・20歳台~ 松下幸之助先生 ピーター・ドラッカー先生等

・40歳台~ 稲盛和夫先生 を「師」と仰いで実践を試みる

次世代も 「利他の心」 を少しでも理解・言動できる人物の登場が必要、と考えております。

★ 創業者 脳梗塞により退陣:

1987年11月

国際マイクロ写真工業社 創業者 森松幹雄は

57歳で脳梗塞により退陣 、2001年1月 70歳で他界。

(1930年昭和5年生れ : 1962年 国際マイクロ創業)

★ 森松義喬は25歳で経営

1987年11月

急遽 息子 森松義喬が25歳で社長代行、1995年に社長。

25歳から 多くの経営者の集まり等でお会いできる数百人に及ぶ先輩経営者方 ・紹介される本 等により 企業理念の明文化・各コンプライアンス・第三者認証等 を早々に学び、様々に「実践」。

「青年経営者の団体」 3つの設立に深く関わり、30歳台後半頃から当社外でも「経営指導」する立場。

★ デジタル化に早々に特化:

1995年頃~ 「デジタル化」 にうまく対応出来ない等

同業社の多くが次々に倒産。

・森松義喬は大学卒業後1980年台後半より(勤務後)

大原学園等でデジタル化の基礎等を学ぶ。

パソコン通信(まいと~く)を導入・公開内容の準備。

・25歳経営者故に 非常に多くの経営者勉強会に参加。

嶋崎幸太郎社長 (株)マイクロサービスセンター

手塚憲三社長 (株)手塚マイクロ写真商会

ご両名に後押しをして戴き「中小企業家同友会」に入会。

1995年東京都文京区民センターにて中小企業家同友会

のワイヤード斉藤義弘様のご講演内容を切っ掛けに

国際マイクロ ホームページを開設。(2度アドレス変更)

htmlで義喬が作成 (後日ホームページビルダー)

(1998年7/18に表紙カウントを開始)

(自分達からのアクセス数はカウント無しに設定)

・日本国内中 (お客様他業界内外)に 「デジタル化」

の対応を 早める。(2021年経済産業大臣様から表彰)

それら情報の一部は新聞・雑誌・当社HP等に掲載。

★ アナログ と デジタル:

1985年時 森松義喬入社時には アナログのみの会社、

【約 1億円】の年間売上げ。

森松義喬は最新のマイクロフィルム化情報と同時に

デジタル処理等を学び、 会社内外に推進。

飛込営業 ・新技術開発 ・特許等 ・HP作成等により、

【約 7億円】 年間売上げとなる。

現在 年商3~4億円(売上UPのみ を望んではおりません)

「超一流のお客様」に恥じぬ様絶えず「社会貢献できる人」

に、私も含めて従業員の一人一人が成長を絶対に止めずに益々精進して行かなければなりません。

★ 新しい試み:

Cランク企業(全国の撮影会社はCランク以下ばかり)の中、

2010年以降 官公需適格組合により Aランクの仕事も入札が可能(特例)と成る。

それら Aランク企業(年商100億円以上)のなか、

国会図書館資料 NDL大量電子化 約7億円の落札。

日本国始めての所蔵資料の大量電子化。故 仕事中作成の

・MicrosoftAccess等対応アプリケーションソフトの所有

【近未来 日本中の古文書デジタル化時 無償配布 用意】

【古文書撮影デジタル化 ノウハウの有る世界唯一の会社】

・無償配布ソフト ・クラウドファンディング戦略 ・古文書文字のOCR変換 ・様々な組織と組んだ開発 ・デジタル アナログ双方の長所を活かした手法等

「社会貢献・開発費増大・利益を従業員に還元」 等を進行。

★ 営業部は

2010年頃から「飛込営業」をせずに

デリバリー営業 ・ 御用聞き営業。

「従来のお客様 ・そのご紹介 ・HP等によるお客様」

のみで2010年頃より対応。

今 在るお客様のご要望(高いご要望も含め)に しっかりと対応して参りたいと思っております。

★ 近未来:

創業以来の「ベンチャー精神」を忘れず、

「老,舗 かつ ベンチャー」 として「社会貢献できる組織」を維持・促進して参ります。

AI (人工知能)の

発展による 「古文書の現代語化」 が更に可能に成る。

(当社の情報公開による地方創生で更に可能に)

本年以降も 日本中の古文書のデジカメ撮影を

日本政府 新規予算化 申請の為の「挑戦」を継続。

「本気で実行出来る方」と組みたい、と考えます。

◆ それぞれの道:

(義喬が断らずに通ってきた)

より正直・利他・技術革新・迅速丁寧・視野 の 拡大等は

▼▼▼ 下記 ▼▼▼ のとおり

「社会への貢献」 「会社の経営」 等にも大変 役立っております。

「止まったら死んでしまうマグロ」 のような性分です。

(昭和37年10月に生誕した時から)

FBは こちら

様々な分野で 森松義喬とご縁があり、関わっている方々に 心より感謝、厚く御礼申しあげます。

▼▼▼ 下記 ▼▼▼

●老,舗 かつ ベンチャー

●業務内容 (情報の保存と活用)

●景気動向 (現状と抱負)

●方向性

創業者 森松幹雄 |

| |

二代目 代表取締役 森松義喬 |

1951年 (昭和26年) より

当社創業者:森松幹雄(昭和5年生れ)は、日本国におけるマイクロフィルム導入期・先駆けとして「紙情報のマイクロ写真化」の研鑚と啓蒙に携わる。(働きながらも日本大学卒業)

1962年 昭和37年 国際マイクロ写真工業社 創業。

現在 創業60年以上の「老,舗」 の立場となりましたが、変革し続ける情報化社会において「世の中の要求」に可能な限りお応えしながら B to C のビジネスモデルを基本としつつ、下記情報の媒体変換サービス等を実行しております。

● 紙 情報

● マイクロフィルム・フィルム等 情報

● デジタル 情報

様々な情報媒体

その各媒体において短所を補い 長所を活かし合う仕組み、複数の デジタル媒体 と アナログ媒体による仕組み造り、という商いの形態(日本ではまだ珍しい)です。

また

"国際" 的な貢献

ができる会社を創業当初からの目標としており、中小企業ながらも自立したスタンス(特定メーカーのみ・大企業等に大きく左右されない)を守り続けています。

「より安心・より確実な情報管理」を目指し、情報管理 ・ 媒体変換業者として社会のニーズに適格に応えられるよう開発を怠ることなく進めております。

そしてここ十数年は「売上げUP」のみに左右される事無く、会社の運営(サービスの提供)を実行しております。

1995年より

デジタルシステム部(現在は生産部に統合)資材卸販売部を新設。

お客様のご要望にお応えするための体制を築き、デジタル入力・情報媒体変換・資材の提供・システム構築、と業務内容をニーズにお応えしつつご提供できるように極力対応しております。

創業(1962年)からの基本

に 重要文献・歴史資料等をマイクロフィルム化して後世に引き継ぐ、という 熱き想いがあります。

また、ご要望にお応えしている間に、各企業の記録資料・記録簿台帳・図面の記録管理など、ファイリング全般にも対応できるようになり、情報の安全保存からその情報の画像加工とWEB参照までの仕組み造りまで、貴重な情報の

保存 と 活用 とその

入口 から 出口 まで

のサービスを 一貫してサポート できるという、国内において比類無き組織として実績を重ねております。

ベンチャー魂の継続

創業昭和37年、マイクロフィルム撮影とそのプリント業務に始まり、現在は情報入力・情報媒体変換業者の老.舗 となります。

創業当初のベンチャー精神をしっかりと引き継ぎながら「社会的存在価値の創造」、その実現を続けており、今後も ベンチャー 魂をもつ企業として歩んで参ります。

創業60周年 (2022年)

そして現時点も、「経営理念」「私たちの3つの方針」等を念頭に、蓄積された専門業者としての技術力を維持・促進します。 「社会に役立つ、喜ばれるサービスを提供し続ける」、「技術を探究」し「費用耐効果の高いサービス」を開発して提供する事も行動基準としてしております。

●情報媒体変換

・各フィルム情報のデジタル変換サービス

(デジタルカメラ撮影 ・ デジタルスキャニング)

・紙情報のマイクロフィルム化・フィルム化

・紙情報とフィルム情報のデジタル化、と保存・活用

・情報媒体の変換サービス(紙への出力含む)

・データベース・パンチ入力サービスと画像加工編集

(OCR変換含) サービス

・ファイリングソフト販売・ソフトカスタマイズサービス

・デジタル・アナログ情報の保存活用用の資材・機材の研究開発(卸し販売・NET販売)

近年は、

【デジタルデータ (TIFF画像) の マイクロフィルム化】

デジタルデータを

35mm マイクロフィルムに レーザー光線で書き込む

サービスを日本国内初の実施。

2000年前半より 欧米で新たに注目をあびつつある「デジタルデータのアナログ管理」。

国内初 マイクロラボとしてドイツ製ポリコム機器を当社にて始動 (35mmMF)徐々に好評となる。

16mmマイクロフィルムに LEDで書き込む

上記機器が kodak やFujifilm から販売される。

・最新ファイリングソフトの構築 ・ データ管理と配信のより簡便なシステムの構築。

・より安心なフィルム等 保存環境の構築。

・「良かろう 高かろう」・「悪かろう 安かろう」・

「そこそこ良かろう そこそこ安かろう」 等にも対応。

益々 お客様のご要望に合わせた入出力サービス(機械の改良・製造)を展開して参ります。

創業以来から続く 技術開発主導型経営

MOT(Management of Technology)を継続し、充実させて参ります。

●現状

これからの産業:

として、世界中の 「情報 ・ 記録の媒体変換」のニーズは無尽蔵に追加発生してゆきます。

調査:

「アナログ情報のデジタル化」と「デジタル情報のアナログ化」、「双方のニーズに対応」(記録保存用品の卸販売を含む)できることが「当社の最大の特徴」であり、それらの調査を行い、HP(参考文献)から参照できるように作成。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

技術開発:

当社も含め国内の各企業は、「特許」「実用新案」「アイディア」など 工夫を凝らしながら「社会へのお役立ち競争」で 国外の企業に負けないための技術開発競争力を培っている。 国際マイクロにおいても「国益を挙げつつの世界貢献へ」 と繋げてゆく事を絶えず確認し合わなければなりません。

産官学民 共同開発:

等の技術開発を更に上手く展開し、「技術立国 日本」としての役割を徹底して充実するよう対応してゆかなければなりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●抱負

初志より「情報」の「保存と活用」の実現を基とします。 災害による情報管理の難しさが露わとされているなか「天災と人災」の事前対策、それらを技術的に実現する事、徹してサポートしてゆく事が、当社の抱負に追加されます。

・天災と人災

を予測して「如何に情報 の保存と活用」を準備しておくか? その知識と知恵・技術をより正しく重ねて益々発揮しなければならない。

・覚悟と準備

・いつ

・どこで

・どんな事(人災・天災)に遭遇するか?は

誰も事前に正確に把握することはタイムマシーンができあがる等がなければ出来ません。

そして今 過去の記録 (統計学=情報)こそが、未来をより正確に予測することが出来る人間(他の動物に無い)ならではの「貴重この上ない道具」となります。

・温故知新

とは未来を築く時に混迷した時の最善の方法であろう。

過去の記録(古文書等)と その統計に基づいた思考手法こそが、究めて合理的。

将来への「情報の管理」の手法をなるべく正確に把握するために、まずは、記録を顧みて今後の「覚悟」と「そのための準備」を対応せねばなりません。

「もし過去の記録」が消滅したら 、、

「過去の情報」以外の何を指標に未来の予測・構築が、できるのか?

そして、今後 日本において

第二次世界大戦後 長く続く「平和の維持」「記録の維持」が、永久に可能でしょうか?

1000年の戦争の記録 (You Tube)

将来のことは誰も解りません。

しかし記録・歴史こそが「将来の人々」にとても多くを語ってくれます。

● 天災(震災)

● 人災(紛争)(経年劣化含む)

は、個人や地域、予算等の都合を待ってはくれません。

かといって 有志がボランティアで動ける分量等ではなく

国策 として動かさねばならない最重要な課題です。

これらの「現実を確認」し、社会的存在価値ある技術集団として地道に、確実に、実行してゆく事を「信条」とし、「商い」とし、未来に亘り「記録の保存と活用」を 日本や世界に潤滑させるように、言動して参ります。

より国際 競争力の強い組織になる

某 歴史研究者曰く

情報を制する者が世界を制す

かつての世界大戦(大東亜戦争)において、戦勝した国が勝利に有効となった事由に

◆「情報収集戦・戦略戦の勝利」

◆「大量殺戮兵器の製造・実行」 の2つが大きく在る。

◆特にミッドウェイ海戦前において日本側電文の情報が敵国に漏洩され、既に暗証解読されていた情報収集戦による「負け」、それこそが敗戦の発端へと繋がった。アメリカ本土へ日本側の爆撃が少しでもなされていたら、アメリカ国内でも 「反戦活動」 の切っ掛けとなり、双国が話合い。日本が無条件降伏とまでは不利と為らない「終戦交渉の余地」が生れた可能性がある。

今、日本は世界中の軍事的・情報戦略的パワーバランスの中に突入(ペリー来航等により)してから、脱したくとも脱する事ができない現実を再確認し、今後 他の国から日本を理不尽な環境に陥れさせさない為には

A:「自衛による武装平和」(衛星による戦略防衛構想等・パトリオット等地対空ミサイルの増設・ドローン等の攻撃への対策などを含め)を更に強固に国土を防衛する、事と並行して

B:「情報管理」において、自国の情報(資料)は自国で管理(媒体変換や分散管理を含め)すること、の重要性に早く気が付き、実行しなければならないでしょう。 以上

Bが

国際マイクロの長所を充分に発揮できる部分であり、

「情報の管理」 (保存と活用) の手法を構築しつつ、直接・間接的にそれらの実行の一助となる方向です。

◆「大量殺戮兵器の製造・実行」

で考慮した場合、

「核爆弾」等大量殺戮兵器の成功と実施を 、

1944年以前に、万一日本が世界で始て可能となった場合、

「悲惨なので相手国への使用はやめよう」

となったであろうか?

とにもかくにも 被爆国である日本こそ 「核爆弾の悲惨さ」 は伝えてゆかなければならない。

技術立国

日本としての役割は、多くの国民の高度な知識・知恵こそ財産であり、国際競争力の在る 社会的存在価値の高い技術立国集団となる事。

国益を興隆させながら、東南アジア・そして世界に対して恥じることの少ない(手本となれる)国をさらに維持し続けるために、当社は「脆弱」といわれる「情報管理」の一助となれるように貢献して参ります。

役割

昭和26年から(創業は昭和37年)継承され続けた「経験と技術」「知識と知恵」等の「言動」により、「実績」を重ねて参りました。そこにはそれ相応の役割が存在します。

ここ三十数年においても、

「百年に一度の不況」といわれる「世界不況」等に何度も巻き込まれております。 また「数百年に一度の震災」を 阪神地域、東北地域、熊本地域、能登地域 等において日本各地で相次いで経験しており、当然に「現在進行中」。

今 日本に在る記録

は過去から多くの人災と災害、記録を遺そうとする方々の力のもとに遺されてきた記録でもあり、その土地土地で日本人が「生きてきた証し」 (唯一の証拠)である。

世界の中の日本、

その「立場」も「役割」も益々変遷してゆきます。しかし知識や知恵が豊富にある民族であるからこそ、その役割を再構築させるために日本政府が示した様々な国家戦略の推進が徐々に成されております。 しかし国内の「古文書の管理」はまだまだ足りてはおりません。

当社においても【温故知新】 を 各アーカイブズサポート ・ 情報管理の分野で、全社を挙げてそれを推進する方向としております。 (当社HP 参考文献を参照)

情報管理の責任者

を技術的に徹底サポートいたします。 その骨格となる電子文書の管理諸規定は時代-ステージに合わせて構築され、逐次更新されなければならず、文書管理情報を収集して発信してまいります。

私たちはその原動力の一助となるべく 、記録管理 (record management) の専門業者として、

情報の保存と活用の分野を 「商い」・ 社会貢献の基本(フィールド)とします。

アナログ情報のデジタル化

”「知」のデジタルコンテンツを保存し、活用を充実させたい” というニーズは計り知れません。

そして 「e-Japan戦略」 や 「ISO/DIS 11506」 等を推進するとき 「情報のデジタル化」に比例して伴う問題、すなわち「情報のセキュリティ・管理から保存」を考えた時懸念される様々な問題に向き合わなければなりません。

「貴重な情報」の「長期保存」と「活用」

を考えたとき「デジタル媒体の長所」だけではなく、「アナログ媒体の長所」という二刀を携え、偏ることなくバランスを保ちながら一歩一歩 前進し 人類・組織が生存・活動したさまざまな証(記録・情報)を 30年後・50年後・100年後・500年・1000年以降後、と子々孫々引き継ぐ「情報の伝導者」としての役割を より多くの従業員が全っとうしてゆかなければなりません。

分散管理

日本各地に在る古文書、中央官庁及び地方に点在する唯一無二の歴史資料。

その媒体変換(マイクロフィルム化やデジカメ撮影、スキャニングなど)とその分散管理。 その手法をご紹介しながらのお手伝い。 https://kmsym.com/catalog/3.pdf

私達の体制元での分散しての管理も可能です。しかし、複数部作成した情報を発注者様にお渡しした後は、お客様機関で内々の場所に分散して管理(当社すら把握していない場所・サーバー管理)して戴く事をお勧めしております。

以上のお手伝いが当社のミッションであり、充実させてゆく方向。そして会社の向かう方向性は経営理念・方針のとおりです。

(むろん次世代への「第二のマイクロフィルム的なアナログ媒体」の研究も手掛けております)

● 世界中において

絶えず混沌とした現実・歴史が繰り返されるなか

TOPへ某 歴史研究者曰く

情報を制する者が世界を制す

かつての世界大戦(大東亜戦争)において、戦勝した国が勝利に有効となった事由に

◆「情報収集戦・戦略戦の勝利」

◆「大量殺戮兵器の製造・実行」 の2つが大きく在る。

◆特にミッドウェイ海戦前において日本側電文の情報が敵国に漏洩され、既に暗証解読されていた情報収集戦による「負け」、それこそが敗戦の発端へと繋がった。アメリカ本土へ日本側の爆撃が少しでもなされていたら、アメリカ国内でも 「反戦活動」 の切っ掛けとなり、双国が話合い。日本が無条件降伏とまでは不利と為らない「終戦交渉の余地」が生れた可能性がある。

今、日本は世界中の軍事的・情報戦略的パワーバランスの中に突入(ペリー来航等により)してから、脱したくとも脱する事ができない現実を再確認し、今後 他の国から日本を理不尽な環境に陥れさせさない為には

A:「自衛による武装平和」(衛星による戦略防衛構想等・パトリオット等地対空ミサイルの増設・ドローン等の攻撃への対策などを含め)を更に強固に国土を防衛する、事と並行して

B:「情報管理」において、自国の情報(資料)は自国で管理(媒体変換や分散管理を含め)すること、の重要性に早く気が付き、実行しなければならないでしょう。 以上

Bが

国際マイクロの長所を充分に発揮できる部分であり、

「情報の管理」 (保存と活用) の手法を構築しつつ、直接・間接的にそれらの実行の一助となる方向です。

◆「大量殺戮兵器の製造・実行」

で考慮した場合、

「核爆弾」等大量殺戮兵器の成功と実施を 、

1944年以前に、万一日本が世界で始て可能となった場合、

「悲惨なので相手国への使用はやめよう」

となったであろうか?

とにもかくにも 被爆国である日本こそ 「核爆弾の悲惨さ」 は伝えてゆかなければならない。

技術立国

日本としての役割は、多くの国民の高度な知識・知恵こそ財産であり、国際競争力の在る 社会的存在価値の高い技術立国集団となる事。

国益を興隆させながら、東南アジア・そして世界に対して恥じることの少ない(手本となれる)国をさらに維持し続けるために、当社は「脆弱」といわれる「情報管理」の一助となれるように貢献して参ります。

役割

昭和26年から(創業は昭和37年)継承され続けた「経験と技術」「知識と知恵」等の「言動」により、「実績」を重ねて参りました。そこにはそれ相応の役割が存在します。

ここ三十数年においても、

「百年に一度の不況」といわれる「世界不況」等に何度も巻き込まれております。 また「数百年に一度の震災」を 阪神地域、東北地域、熊本地域、能登地域 等において日本各地で相次いで経験しており、当然に「現在進行中」。

今 日本に在る記録

は過去から多くの人災と災害、記録を遺そうとする方々の力のもとに遺されてきた記録でもあり、その土地土地で日本人が「生きてきた証し」 (唯一の証拠)である。

世界の中の日本、

その「立場」も「役割」も益々変遷してゆきます。しかし知識や知恵が豊富にある民族であるからこそ、その役割を再構築させるために日本政府が示した様々な国家戦略の推進が徐々に成されております。 しかし国内の「古文書の管理」はまだまだ足りてはおりません。

当社においても【温故知新】 を 各アーカイブズサポート ・ 情報管理の分野で、全社を挙げてそれを推進する方向としております。 (当社HP 参考文献を参照)

情報管理の責任者

を技術的に徹底サポートいたします。 その骨格となる電子文書の管理諸規定は時代-ステージに合わせて構築され、逐次更新されなければならず、文書管理情報を収集して発信してまいります。

私たちはその原動力の一助となるべく 、記録管理 (record management) の専門業者として、

情報の保存と活用の分野を 「商い」・ 社会貢献の基本(フィールド)とします。

アナログ情報のデジタル化

”「知」のデジタルコンテンツを保存し、活用を充実させたい” というニーズは計り知れません。

そして 「e-Japan戦略」 や 「ISO/DIS 11506」 等を推進するとき 「情報のデジタル化」に比例して伴う問題、すなわち「情報のセキュリティ・管理から保存」を考えた時懸念される様々な問題に向き合わなければなりません。

「貴重な情報」の「長期保存」と「活用」

を考えたとき「デジタル媒体の長所」だけではなく、「アナログ媒体の長所」という二刀を携え、偏ることなくバランスを保ちながら一歩一歩 前進し 人類・組織が生存・活動したさまざまな証(記録・情報)を 30年後・50年後・100年後・500年・1000年以降後、と子々孫々引き継ぐ「情報の伝導者」としての役割を より多くの従業員が全っとうしてゆかなければなりません。

分散管理

日本各地に在る古文書、中央官庁及び地方に点在する唯一無二の歴史資料。

その媒体変換(マイクロフィルム化やデジカメ撮影、スキャニングなど)とその分散管理。 その手法をご紹介しながらのお手伝い。 https://kmsym.com/catalog/3.pdf

私達の体制元での分散しての管理も可能です。しかし、複数部作成した情報を発注者様にお渡しした後は、お客様機関で内々の場所に分散して管理(当社すら把握していない場所・サーバー管理)して戴く事をお勧めしております。

以上のお手伝いが当社のミッションであり、充実させてゆく方向。そして会社の向かう方向性は経営理念・方針のとおりです。

(むろん次世代への「第二のマイクロフィルム的なアナログ媒体」の研究も手掛けております)

● 世界中において

絶えず混沌とした現実・歴史が繰り返されるなか

【一寸先は闇】 という言の葉を打ち破るべく

【一寸先を明るく】 するために

未来に記録(教材)を繋ぐ方向です。

より社会的存在価値の高い組織・会社 となり

BIG より BEST、 BEST より PERFECT

を心がけ、より安心の情報管理を実現して参ります。

by 森松義喬 国際マイクロ有志一同

【一寸先を明るく】 するために

未来に記録(教材)を繋ぐ方向です。

より社会的存在価値の高い組織・会社 となり

BIG より BEST、 BEST より PERFECT

を心がけ、より安心の情報管理を実現して参ります。

by 森松義喬 国際マイクロ有志一同